肥満の人ほど胆石ができやすいのを知っていましたか?特に内臓脂肪が増えると可能性が高くなります。今回は『40歳以上の肥満の人は胆石ができやすい!5つのFとは?』を紹介します。

胆石(たんせき)って何?

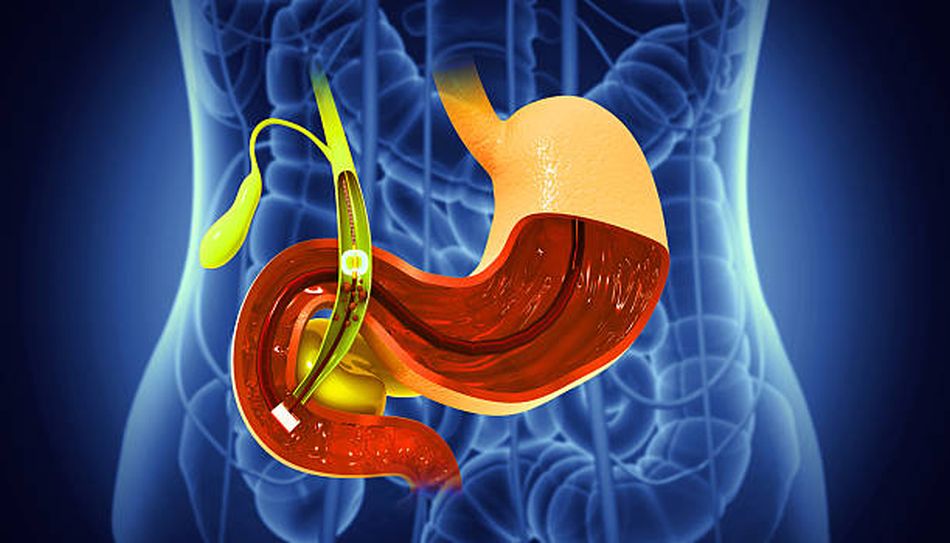

胆石は胆嚢(たんのう)や胆管にできる石のことをいいます。医学用語ですと胆石症(たんせきしょう)といわれる病気です。

胆石症の予備軍も含め、日本人の約1000万人に胆石があるといわれています。

胆石のできやすい場所は3か所

胆石はできる場所によって3つに分けられます。

①一番多い『胆嚢結石』

1つ目は 最も多く発症する箇所、胆嚢の中にできる『胆嚢結石』です

②総胆管などの『総胆管結石』

2つ目は胆嚢から十二指腸をつないでいて、胆汁を十二指腸に流す管の総胆管にできる『総胆管結石』です

③ごくまれな『肝内胆管』

そして3つ目がまれに肝臓内の胆管にできる『肝内結石』です

自覚症状がない人も多い胆石

胆石が胆嚢内にとどまっている状態であれば痛みなどの症状はないので、日々何ともなく過ごしている人も実は多いのです。

胆嚢の出口を塞いでしまったり、胆管に落ち込んで炭汁の通り道を塞いだりすると症状が出て激しい痛みを伴います。

胆石の主な症状の特徴

主な症状はみぞおちから右脇腹にかけての痛み、背中や右肩への痛みが多い

・右上腹部の激しい痛み(胆石発作)

・背中や右肩に痛みが放散することも

・吐き気

・嘔吐

・発熱(感染を伴うとき)

・黄疸(胆管に詰まると)

胆石の成分は何からできている?

胆石は、胆汁(肝臓で作られる消化液)の成分が固まってできます。

①コレストロール胆石

・主成分:コレストロール

・特徴:日本人に多いです。それは脂肪分が多い食事と関係しています

②色素胆石(黒色)

・主成分:ビリルビンカルシウム

・特徴:肝硬変や溶血性疾患に関連しています

③色素胆石(褐色)

・主成分:ビリルビン、脂肪酸など・特徴:感染(細菌や寄生虫)と関連しています

どうして胆石ができるの?

ここでは胆石ができてしまう原因を紹介します

①コレストロールの過剰

・胆石の約80%は「コレステロール胆石」です

・胆汁の中に溶けきれないほどのコレステロールが分泌され、結晶化して石になります

②胆石の原因になりやすい特徴

・高脂肪や高カロリー

・脂肪分が多い食事

・内臓脂肪が多い脂肪

・無理なダイエットで胆嚢の機能低下

・糖尿病の人も胆石ができやすい

・胆汁の流れが滞る

・長期間のダイエットや絶食

・妊娠により胆嚢の機能低下

・女性ホルモンの影響

・加齢により胆嚢の機能低下

・遺伝的要因

発症しやすい人の特徴「5つのF」とは?

発症しやすい人の特徴は5つのFで表現されます。ここでは5つのFを紹介

①40歳以降の中高年:Forty

加齢とともに胆石のできやすい体質になります。食欲旺盛な中高年の人は要注意です

②肥満:Fat

脂肪をため込んで肥満になると胆汁の中のコレステロール濃度が上昇してしまいます

特に内臓脂肪型肥満(リンゴ型肥満)はそのリスクを高めてしまいます

③女性:Female

女性ホルモンと胆汁は大きく関係しています

特にエストロゲンは胆汁の成分に関わり胆石ができやすくなります

④妊娠・出産したことがある:Fertile

妊娠中は女性ホルモンの変化が激しくなります

そのホルモンの変化で、胆汁の流れが悪くなり胆石ができやすい環境になります

⑤家族歴:Family history

胆石ができる原因には遺伝子的要因があります。

※⑤は海外ではFamily historyは使われず、「白人(欧米系):Fair」で使われます

欧米人に胆石が多いという疫学的傾向

ただしこれは人種に依存するため、日本ではあまり使われない傾向があるので今回は家族歴:Family historyにしました。

胆石は重症化すると大変なことに

内臓脂肪の蓄積によって脂肪肝になると肝臓の細胞が酸素不足になり、胆汁への水の排出が減ってしまい、胆汁が濃縮されて胆石ができてしまいます。

症状が出た時の胆石は痛みがとても強く辛いです。さらに重症化することがあります。

胆石(特に総胆管結石)によって胆汁の流れが滞り、細菌が増殖して血液中に細菌が入り込み、肺血栓になってしまうのです。これが原因で亡くなってしまった方もいるのです。

さらに胆石は胆嚢癌を合併しやすいという報告もあります。予防のためにはやはり内臓脂肪を増加させないことが重要です。

胆石にならない予防のポイント

・規則正しい食事(断食や過激なダイエットを避ける)

・脂っこい食事を控える

・適度な運動

・体重を適正に保つ

・水分をしっかりとる

肥満と胆石のまとめ

・胆石は胆嚢(たんのう)や胆管にできる石

・胆石ができやすい場所は3か所

・みぞおちから右脇腹にかけて痛み

・胆石の約80%は「コレステロール胆石」

・肥満だと胆石ができやすい

・発症しやすい人の特徴を5つのFという

・予防は規則正しい生活で脂っこい食べ物、甘い物を控える